医疗服务质量评价案例——以急性心肌梗死30天再入院率为例

发布时间:2025-09-12浏览量:

医疗服务质量的科学评价,是实现持续改进和提升患者健康结局的前提。客观的评价工具不仅有助于医疗服务提供者识别改进空间,也使政策制定者和公众能够基于透明、公正的数据支持和选择高质量的医疗机构。临床结局指标(Clinical Outcome Measures)是评价医疗服务质量最直接、最关键的工具之一,能够反映医疗干预对患者健康状态的实际影响。本案例以美国医疗保险和医疗补助服务中心(Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS)基于联邦医疗保险(Medicare)理赔数据(Claims Data)构建的一系列风险标准化结局指标(Risk-Standardized Outcome Measures, RSOMs)为例,介绍生物统计学方法在医疗质量评价领域中的应用。

一、背景与意义

著名管理学家彼得·德鲁克曾提出“若无法评价,就无法改进”,这句理念同样适用于医疗领域。科学的医疗服务质量评价,是推动医疗机构持续改进和提升患者健康结局的基础。临床结局指标作为能够直接反映医疗干预实际效果的量化工具,一直是医疗质量评估的核心内容。它不仅为医疗机构提供改进方向,也为政策制定者和公众提供透明、公正的数据支持。

然而,患者群体在年龄、健康状况、合并症等方面存在显著差异,如果直接比较未经调整的结局指标,很容易对医院的实际水平产生误判。例如,一家收治大量高危患者的医院,死亡率或再入院率可能高于全国平均值,但这并不必然意味着医疗质量低下。为消除这种由患者特征差异造成的偏差,风险标准化方法应运而生。其核心思想是通过统计建模剔除与医疗质量无关的患者特征差异,从而使不同医院之间的比较更加公平。

在美国,医疗保险与医疗补助服务中心(CMS)基于Medicare理赔数据构建了一系列风险标准化结局指标,并将其纳入“住院价值基础采购计划”和“住院再入院减少计划”等支付政策。这些指标直接影响医院的Medicare报销水平,表现优异的医院会获得奖励,指标较差的医院则会被扣减部分支付额度,从而形成基于价值的激励机制。

二、数据来源

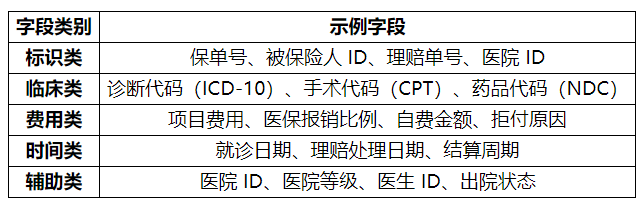

Medicare是美国联邦政府于1965年设立的医疗保险计划,主要面向65岁及以上的老年人、特定残疾人群以及终末期肾病患者。目前,这一计划已覆盖超过6500万名受益人,占美国老年人口的98%以上。Medicare理赔数据是医疗质量评估的重要数据源,包含患者的年龄、性别、诊断编码、治疗和手术信息、药物使用情况、医疗费用、就诊日期以及出院状态等详细记录。这些数据覆盖面广、质量高,为开展全国范围的医疗质量评估提供了坚实基础。表1展示了一条理赔数据的典型结构。

表1. 医保理赔数据结构示例

三、模型方法与指标计算

基于Medicare理赔数据构建风险标准化结局指标,通常包括以下关键步骤:明确研究队列、定义结局指标、选择风险调整变量、进行数据预处理、计算结局指标,并根据结果对医院绩效进行分类。总体思路如图1所示。

图1. 风险标准化结局指标构建流程图

研究队列:在本案例中,研究的目标是构建并分析急性心肌梗死(Acute Myocardial Infarction,AMI)患者的30天全因非计划再入院率风险标准化指标。研究队列的纳入标准包括:患者年龄在65岁及以上,且在住院前至少连续12个月参加Medicare Part A和Part B;主诊断为急性心肌梗死,并符合Medicare对初始住院(index admission)的定义。排除标准包括住院期间死亡、出院后30天内中断参保、转入其他急性医院继续治疗、签署自动出院等情况。在数据处理上,对于连续住院(出院后一天内转入其他医院)的情况视为一次急性住院事件;同日因相同诊断再入院的病例合并计算,而因不同诊断再入院的则视为新的事件。

结局指标:本研究的结局指标是30天全因非计划再入院率。这一指标旨在捕捉患者在出院后30天内因任何急性临床事件而再次住院的情况,不包括计划性再入院,因为计划性再入院通常是治疗计划的一部分,并不反映医疗质量缺陷。选择30天作为时间框架,既能反映医院急性期治疗及出院后衔接管理的质量,也为减少再入院提供了临床干预的时间窗口。

风险调整变量:为了在不同医院之间进行公平比较,必须对患者的基础特征进行风险调整。本案例所使用的风险调整变量包括患者的年龄、性别,以及入院前12个月的合并症和临床状况。这些合并症涵盖充血性心力衰竭、糖尿病及其并发症、慢性阻塞性肺疾病、终末期肾病、肺炎等。风险调整的原则是仅纳入能够反映患者入院时健康状态的变量,而不包括住院期间发生的并发症,以避免将治疗过程中出现的问题混入患者原有健康状况的调整中。

值得注意的是,该指标并未调整社会经济地位(SES)等社会决定因素。原因在于,这些因素与健康结局的关联部分来源于不同SES群体接受的医疗质量差异,若将SES纳入调整,可能会掩盖低SES患者群体医院的质量不足,从而削弱改善弱势群体健康状况的动力。

风险标准化结局指标:研究采用分层广义线性模型(Hierarchical Generalized Linear Model,HGLM)来估计各家医院的风险标准化再入院率。模型在患者层面引入固定效应,用于控制风险调整变量,在医院层面引入随机效应,用于反映不同医院之间的系统性差异

在风险标准化结局指标计算过程中,首先利用模型估计每位患者在实际医院条件下的预测再入院概率,进而求得医院的总预测再入院率。同时,将患者特征代入全国平均水平的医院截距,计算该医院患者在全国平均水平下的预期再入院率。将预测值与预期值的比值(P/E Ratio)乘以全国平均再入院率,即可得到该医院的风险标准化结局(RSOM)指标。若P/E大于1,说明该医院的结局指标高于全国平均水平,表示医疗质量较差;若小于1,则表示医疗质量较好。

医院绩效分类:为判断医院的表现是否显著不同于全国水平,研究采用Bootstrap方法计算95%置信区间。根据置信区间与全国平均值的关系,将医院分为优于全国水平、与全国无显著差异和低于全国水平三类。

四、分析结果

表2展示了按年度及三年合并数据集的急性心肌梗死再入院模型的风险调整比值比(OR)及其 95% 置信区间(CI)。总体而言,各变量的效应大小在不同年份间相对稳定。在所有风险因素中,充血性心力衰竭、糖尿病及其并发症、慢性阻塞性肺疾病、终末期肾病和肺炎是最显著的再入院风险增加因素。例如,终末期肾病患者的再入院风险比无该病的患者高出32%。在合并数据集中,医院间的方差为 0.02(标准误:0.002),表明在风险调整后,不同医院之间仍存在一定的系统性差异。此外,模型性能在三年期间保持稳定,ROC 曲线下面积(C统计量)达到 0.64。

表2. AMI 30天再入院的风险调整比值比(OR)及 95% 置信区间(CI)

图2展示了合并数据集中调整后的再入院率整体分布。如果患者在一家高于全国平均水平一个标准差的医院接受治疗,其全因再入院的比值比是在低于全国平均水平一个标准差的医院接受治疗的1.34倍。如果医院间不存在系统性差异,比值比应为1.0。全国范围内,三年合并数据中急性心肌梗死患者的平均风险标准化再入院率为18.3%,最低为14.4%,最高为24.3%。共有22家医院的表现显著优于全国平均水平,24家显著低于全国水平,大约52%的医院与全国平均水平无显著差异。此外,2085家医院因病例数不足(少于25例)而未报告指标结果。

图2. AMI 30天风险标准化再入院率的分布直方图

五、结论与讨论

该案例表明,风险标准化结局指标能够在控制患者特征差异的基础上,为医院间的公平比较提供科学依据。在支付政策中引入这些指标,有助于形成有效的经济激励,促使医疗机构关注服务质量和患者结局的持续改善。这一方法具有公平性、可操作性和政策价值,并已在美国的医疗质量监测和医保支付改革中得到广泛应用。

尽管如此,这一方法仍存在局限性。理赔数据在收集和处理上存在时间延迟,使得评价结果可能滞后于医院的最新表现;诊断和操作编码可能存在误差或不完整,影响风险调整的准确性;未纳入社会经济因素在一定程度上限制了对医疗公平性的全面评估。

未来的改进方向包括引入电子健康记录(EHR)数据和患者报告结局(PROs),以提高风险调整的精度和全面性;结合机器学习等新兴技术优化模型结构,提升预测能力和时效性;推动临床医学、公共卫生和数据科学的跨学科合作,构建更加精细化的医疗质量评价体系。